ここから本文です。

巻の四十七 君側の忍者

三重大学人文学部准教授(三重大学国際忍者研究センター担当教員)高尾善希

忍者のいる場所

徳川時代の忍者の史料を渉猟しておりますと、幕府にせよ藩にせよ、忍者が君側に侍(はべ)ることが多い、ということがわかります。この君側というのは、主君の側のことです。「君側の奸」という物騒な言葉があります。主君の側に侍って主君の意志をコントロールしようとするよこしまな家臣のことをいいます。忍者は下級武士ですから、君側にあったとしても、たいして問題にはなりません。主君の目となり耳となり、情報を直接入れる立場であり、かつ、主君を警護する役目もあります。

徳川幕府の伊賀者は、江戸城近くの甲州街道沿いに屋敷を拝領することに拘り、かつ、大奥の御広敷(大奥において男性役人が詰めるエリア)に詰め得る立場でした(拙稿『忍者の末裔 江戸城に勤めた伊賀者たち』KADOKAWA)。これも、忍者が君側の役人として意識されていたことの証左でしょう。津藩や鳥取藩などの忍者も同様、参勤交代や御殿の深奥部分など、藩主の警護役などをしていたようです。

君側は、一般的に、史料の中で「奥」と称されます。いまでいう官房です。現代の国家の組織に擬えれば、首相官邸にあたります。忍者は、さしずめ、このような官邸に勤める諜報員兼ガードマンといったところでしょう。

首相官邸といえば、特別なエリアであるということは、みなさん、ご理解していただけるものと思います。幕府や藩の「奥」もなおさらです。そこに勤める忍者たちも、きっと誇らしい気持ちになったものと考えられます。

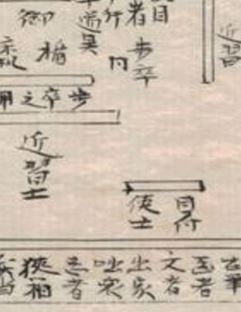

陣立図と忍者

忍者がいつも君側に侍るというわけではありませんが、君側に侍り得る特別の役目の者であると意識されていたのは、事実だろうと思います。それは、どのようなところに起源があるのでしょうか。これは、詳しくはわかりませんけれども、武士が出陣するときの配置を描いた陣立図(布陣図)に、忍者を君側に置く図が多く、昔から戦争のときに君側で働くしきたりがあったのかもしれません。この陣立図は、簡単な概念図であったり、精細な絵画であったりします。

一例を示しましょう。「武教全書全」(写真)には、主君のいる本陣のすぐ後方に、小姓・右筆・医者・文者(学者)・出家・咄衆(主君に話をする者)・挟箱(挟箱を持つ者)・弁当(弁当箱を持つ者)・笠持(傘持)・挑灯持・引替馬(引替のための馬を管理する者)・長持(長持箱を持つ者)・手明中間(手空きの中間)とともに、忍者も配置しています。小姓など彼らの職掌をみると、あきらかに直接主君を補佐する者たちです。⋯⋯と、するならば、その中に忍者がいるということは、この忍者も、直接主君を補佐する者と考えてよいのではないでしょうか。

その証拠に、「武教全書」の解説書である「武教全書解」においては、「此等ノ衆ハ外ノ働キナクテ御本陣ノ用人ナリ」とも書かれており、この「此等ノ衆」(この「衆」は前述の職掌たちとよく似た者たちのことを指している)にも、はっきり忍者が入っており、やはり、「外ノ働」のない「本陣ノ用人」である、としています。明らかに君側の忍者です。

ほかにも、川越藩・鳥取藩・膳所藩などにも、いずれも本陣の真後ろに君側の職掌が揃っており、その中に忍者がおります。こうしてみると、主君は身分の低い忍者を直接命令するという場面も想定されている、と考えなければなりません。「万川集海」には、主君は忍者を使いこなさなければならないと説いており、このような場面を想定しているのではないかと思います。

この陣立図の考え方を平時に移せば、忍者が参勤交代の際に君側に侍ったり、「奥」に詰めたりする者となる、ということになるのだと思います。

こう考えますと、武士社会における忍者の存在は、身分としては軽くても、役割としては軽くない、と考えなければなりません。忍者学においては、武家社会全体の中で、どのように忍者を位置づけるかという視点が必要です。