ここから本文です。

巻の四十六 忍者好きがとまらない

三重大学人文学部准教授(三重大学国際忍者研究センター担当教員)高尾善希

好きだけでは駄目である

私は、三重大学国際忍者研究センターに勤務しているし、三重大学人文学部で忍者学担当とされているので、よほどのもの好きで、いうまでもなく、忍者好きだと思われているのかもしれません。しかし、明確にいっておくと、まったくそうではありません。

第一、大学における研究や教育や地域創生は、仕事であって、道楽ではないのです。戯れか本気か「私を国際忍者研究センターに雇ってください」とお申しくださる方も時々いますけれども、失礼ながら、知識がどれほどあってもほとんど使いものにはならないでしょう。問題は、仕事として向き合えるかどうかであって、史学領域の忍者学であれば、史学の方法論の理解や技術があるかどうかが鍵で、忍者マニアではどうしようもありません。それがなければ、調査も教育も講演もじゅうぶんにはできません。

また、研究は研究対象を好きでも一向に構いませんが、それだけでは駄目で、ひろい知識の中に、好きなそれを位置づけてほしいのです。それでなければ、研究者としてやってはいけず、仕事にならないのです。もちろん「好きこそものの上手なれ」という言葉もある通り、好きは向上心にも繋がることです。しかし、それは、専門家になるための、絶対必要条件ではないのです。

三重大学の忍者学の教員が、テレビ媒体に出演することがあります。それをご覧になった方が、半分皮肉で「税金で好きなことやっていていいねえ」とX (旧Twitter)でコメントをしていることがありました。とんでもないことで、テレビ媒体だから楽しそうにしているだけで(そのように見せているだけで)、仕事としての忍者学の研究・教育などは別儀でして、つらいことだらけなのです。隣の芝は青く見えるかもしれませんけども、みなさんが会社の仕事で呻吟しているのと、さして変わりはありません。

このようにいうと、研究者の夢を壊すようなことをいっているように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。

忍者学は富士山である

確かに「(高尾先生の)忍者学のゼミって楽しそうですね」といわれることもあります。しかし、忍者学のみならず、研究というものは楽しいばかりではなく、むしろ苦しい局面が多いと思います。登山は、苦しいからこそ、頂上まで登ったときの気分は格別なのであって、忍者学含む研究も同じことでしょう。私は授業中、冗談で「忍者学は富士山に似ている、遠くからみると美しいが、近くに寄ると、岩がごつごつしているだけの、いかつい山である」といっています。

お子さんが「国際忍者研究センターで働きたい」とおっしゃったとしても、発達段階に応じて、はっきりと前述のようなことを正直にいうかもしれません。子どもに夢を与えるというのは、一見、よいことのようにみえて、実は残酷なことになる可能性もあるからです。子どもを、子どもとしてみるのではなく、小さな人間としてみれば、そのような発想になると思います。

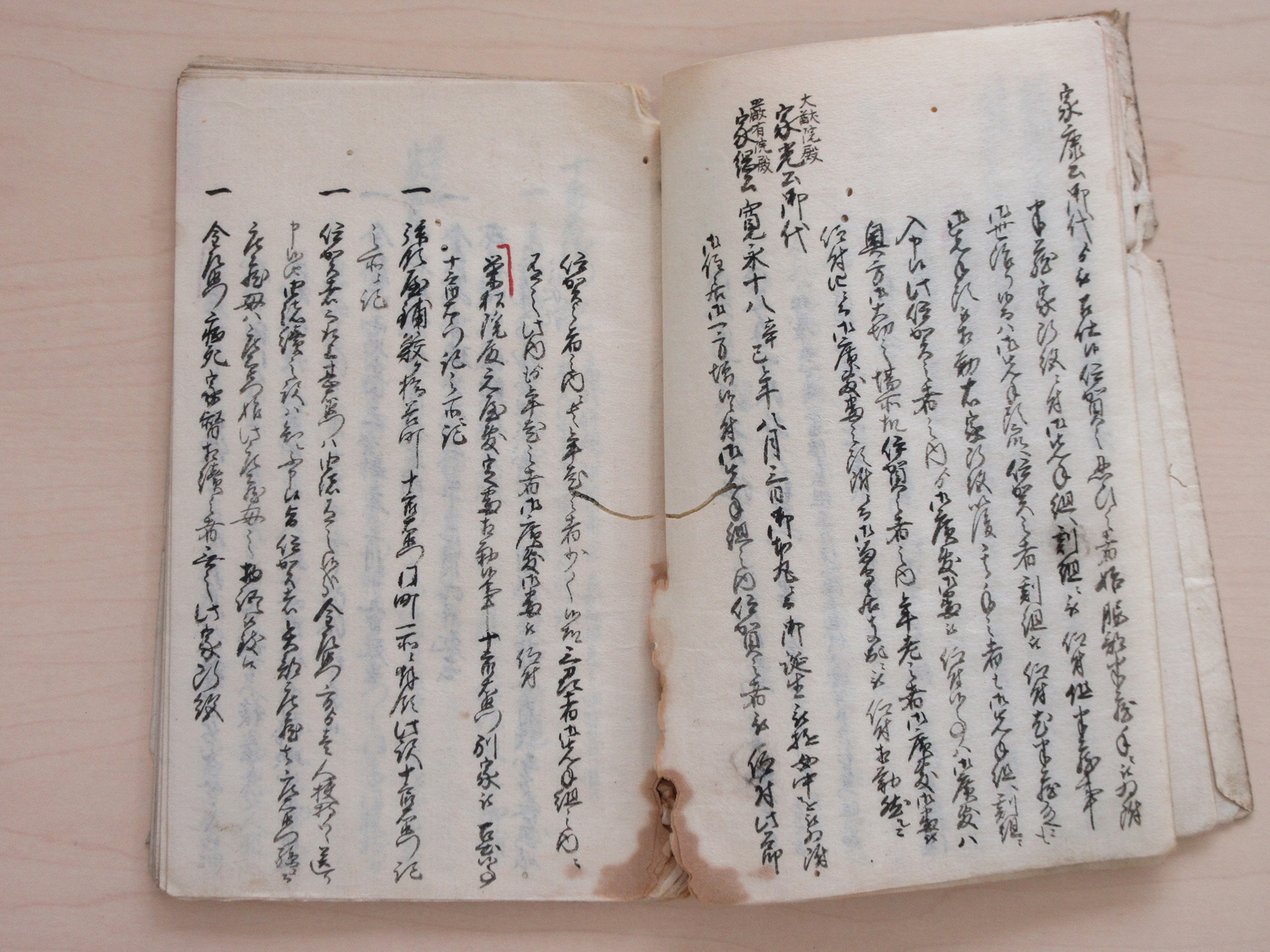

いま、三重大学で徳川幕府に仕えた伊賀者の史料をお預かりして、ゼミの皆さんで講読中です。その史料を、中性紙封筒(史料を保存するための特殊な封筒)に入れて、番号付けをして、写真撮影をして、目録を作成して、翻刻(くずし字を楷書になおすこと)をしています。そのゼミのコマの名前は「忍者学演習」(!)です。名前だけをみると、忍者の修行などをやっているだけの珍妙なコマであるようにみえますが、実態は、史学科の史料講読ゼミのような内容です。そのことをX (旧Twitter)でご紹介すると、「意外とまともだね」という内容のコメントがつきます。むしろ、そのような反応が私には意外でして、世の中の組織や勉強のことがすこしはわかる通常の社会人であれば、ふつうに想像がつくことだと思いますけれども⋯⋯。

いずれにしましても、前述しましたように、楽しいことと苦労するということは、矛盾しないわけです。それは忍者学にしろ研究一般にしろ、同じことなのです。